Материал предоставлен

редакцией газеты "Власть Советов" (Выселковский район)

1919 - 1990 г.г.

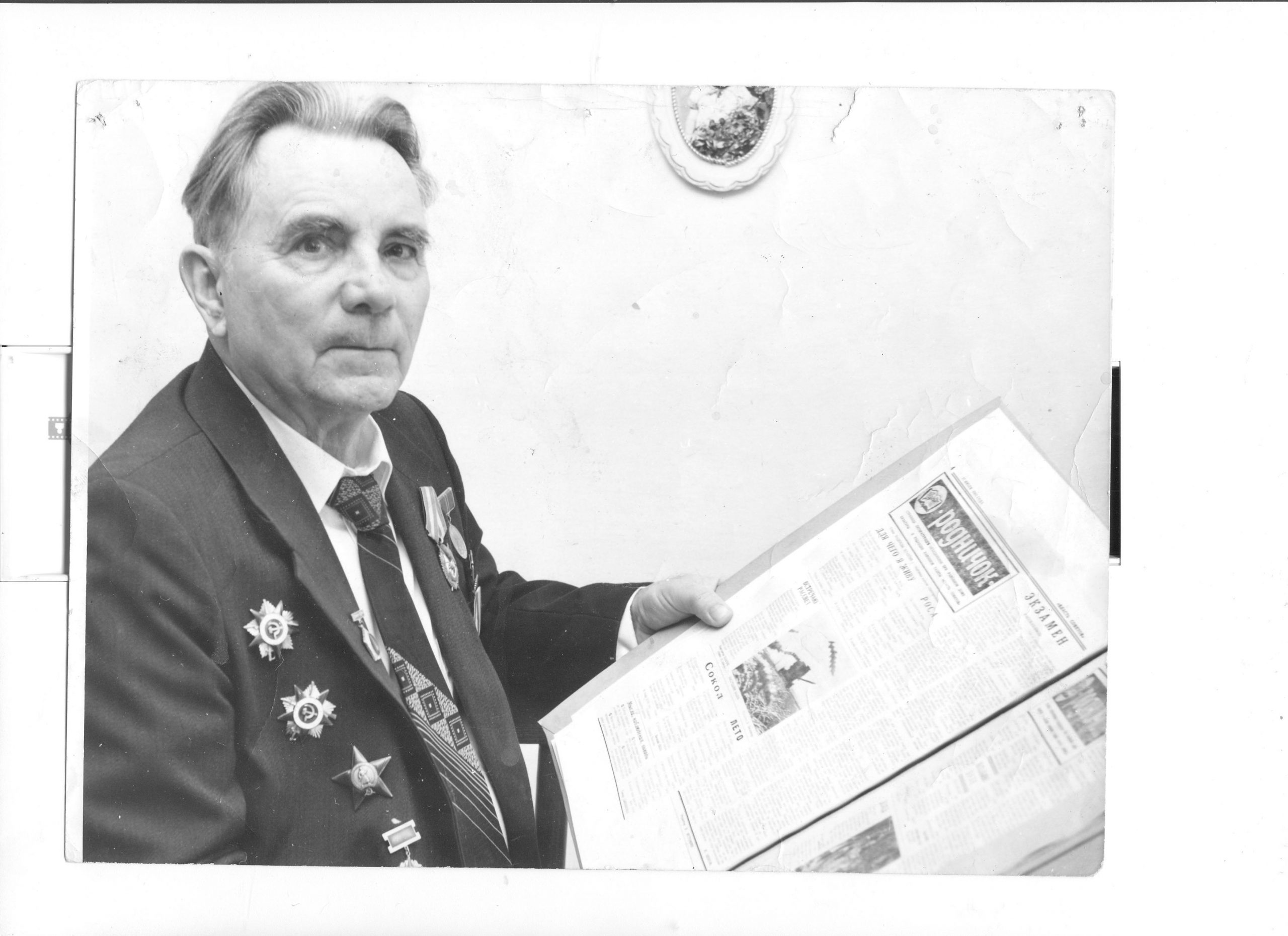

Корреспондент газеты «Власть Советов»,

Выселковский район

Родился Иван Зеков на Смоленщине в деревне Ржавец Рославльского района в семье участника гражданской войны в 1919 году. Его отец Петр Антонович Зеков был на партийной работе, председателем сельского Совета. В составе 25 тысячников его отправили поднимать колхоз в Сибирь в деревню Мохово. Так со своей семьёй, проехав через всю страну, Ваня оказался в Кемеровской области. Там он успешно окончил школу. В восемнадцать лет его назначили директором неполной средней школы в одном из районов Новосибирской области.

В 1938 году он опять вернулся в Смоленск. В родном городе поступил в артиллерийское военное училище и его направили в Прибалтику. В Литве на границе под Каунасом 22-летний лейтенант, командир взвода в дивизионе Николая Иосифовича Осокина 28-й пушечной артбригады 270-го корпусного артиллерийского полка встретил войну. В ночь на 22 июня Иван Зеков заступил на дежурство. А на рассвете начался ад: десятки немецких бомбардировщиков сбрасывали бомбы на батареи. Испытывающий ранее головокружение при виде крови, в это утро молоденький лейтенант увидел своих сослуживцев убитыми и ранеными на земле, на деревьях, закинутых взрывной волной. Направившись на помощь пограничникам, батарея Осокина из-за отсутствия снарядов ничем не могла им помочь. Возникла паника, некоторые ночью сдавались в плен. В два часа дня уже началось беспорядочное отступление от границы. Дороги были усеяны искаженной бомбами техникой, трупами лошадей, пылающими автомобилями. Когда Иван с ещё одним разведчиком пересекали лесную полянку, их обстрелял небольшой спортивный самолёт, которым управляла женщина. Собрав остатки своего взвода, лейтенант отступал к станции Казлу-Руда. За время отступления Иван Зеков взял на себя командование уцелевшей небольшой батареи. Тогда же он получил ранение в шею. Пулю зубами достал сержант. Первая схватка с фашистами произошла при выходе из окружения с колонной в пятьдесят мотоциклистов. Добравшись до Каунаса, где царили неразбериха и паника, он стал командиром взвода штабных разведчиков. Им поручили охрану штабного знамени и штабных сейфов с документами. Отступали круглосуточно без сна и без отдыха, без противовоздушного и пехотного прикрытия, теряя убитыми и ранеными множество людей. Неоднократно со своими разведчиками приходилось вступать в бой с шаулистами- прихвостнями Гитлера. Особенно ожесточённой произошла схватка под местечком Ионава на реке Нярис… Надо сказать, что в 1941-1942 годах в этой местности шаулисты разгромили все партизанские отряды.

Выходя из окружения, люди испытывали огромные физические и нервные перегрузки. Там на литовской земле Иван впервые близко увидел немцев. «Всё в них было для меня противным: и гавкающая речь, и кургузая одежда, и надменная поза», — вспоминал он уже после войны.

Из-за нехватки горючего приходилось подрывать свои пушки и тягачи. Полк таял. Случилось так, что среди болотистой местности полк оказался на дороге между двумя частями немцев. Задние не стали уничтожать наших, боясь причинить вред своим, идущим впереди. Возможно они сочли,что впереди идет колонна пленных. Наших бойцов, наверное, уже считали погибшими. Ночью они затаились в лесочке, а немцы утром два часа лупили друг друга огнём, пока не разобрались. Реквизировать продовольствие у населения категорически запрещалось. Голодные и обессилевшие артиллеристы двигались к своим. Когда пересекли литовскую границу, стало немного легче: наше население хоть и укоряли за отступление, но в спину не стреляли и делились, чем могли. По пути прибивались гражданские ребята и мужчины. Даже старики боялись оставаться. Только во второй половине июля полк соединился со своими войсками, а в августе под Старой Руссой в составе 34-й армии перешел в наступление. Теперь уже врага гнали на запад, видели сотни и тысячи убитых фашистов и брошенную в панике технику. Но враг ещё не растратил силы. И опять на Ивана Зекова и лейтенанта Диму Жукова охотился немецкий истребитель. Бойцам повезло, притворившись мертвыми, они перестали интересовать преследователя. Потом беспорядочно отступали без связи, оставив позади посёлок Демянск. 8 сентября 1941 года его заняли немцы. Издревле демянская земля славилась густыми лесами. В них спасались наши части, выходя группами. Наиболее известна Демянская наступательная операция 1942 года. А освободили его только в 1943 году. Пришлось оставить Дно и Старую Руссу, преодолевать речки Полисть, Вилья, Порусья, Ловать. Не раз оказывались в кольце. По двое-трое суток питались только клюквой, от которой дёсны становились деревянными. Несмотря на голод, ни у кого не поднялась рука убить прибежавшую к ним лошадь. Отыскивая дорогу среди болот, однажды захватили кухню противника. Гибли товарищи. Иван плакал навзрыд над умирающим лейтенантом Иванченковым, и его долго успокаивали артиллеристы. Потом ему стало стыдно за эти слёзы, но нервы сдавали. Да что и говорить, он был слишком молод для таких психических нагрузок. Расползались сапоги, шли босиком. Кожа на подошвах вздулась а потом лопнула. После долгих и тяжелых мытарств молоденький лейтенант вышел из окружения со своей группой 2 сентября. Тогда вышло из окружения группами 70 процентов личного состава. Главное — вынесли знамя полка, поэтому полк стали восстанавливать под тем же номером. И если некоторые при отступлении зарыли, спрятали, избавились от партбилетов, то Иван свою кандидатскую карточку всё это время держал в левом кармане гимнастёрки. После выхода из окружения он стал вторым помощником начальника штаба. В октябре 1941 снова попал на Западный фронт и принимал участие в обороне Москвы. Несмотря на крупные неудачи, отступление и потери в первые месяцы в войсках царил высокий патриотический подъём. Многие бойцы и командиры вступали в партию. В 1943 году Иван Зеков тоже стал партийным. Сами бойцы придумали призывы: «Каждый патрон — из фашиста душу вон!», «Каждый снаряд — гитлеровца в ад», «Пушкарь, в самую точку ударь!» Один выстрел из нашей 152 мм пушки-гаубицы по довоенной валюте стоил 500 рублей. Это по тем временам стоимость хорошей коровы. Нехватка снарядов заставляла экономить их и стрелять точно, а не в «молоко», добывая разведданные несколькими способами. Для тяжелой артиллерии, которую называли дальнобойной, координаты играли решающую роль, так как она большей частью вела огонь не прямой наводкой, а с закрытых позиций. Определяли ложные цели.Оказывается, значительную часть своего могущества «бог войны» получал за счет интеллекта артиллеристов, что делало их «фронтовой интеллигенцией». Батареи наносили удар по врагу внезапно и скрытно. Артиллерия зачастую играла решающую роль в обороне, с артподготовки начиналось любое успешное наступление. При обороне Москвы благодаря разведданным, добытым группами Ивана, батареи ударили по вражеской артиллерии, тем самым лишили её возможности эффективно поддерживать огнем продвижение пехоты. Враг вклинился только на отдельных участках на 7-10 километров. 270-й артполк вел контрбатарейную борьбу. Разведчики обнаруживали батареи противника и уничтожали их метким попаданием. В составе 4-й Ударной армии, полк Ивана Зекова принял участие в сражениях с вражеской группой «Центр» и прошел дорогами по населённым пунктам Пено, Андреаполь, Тор, Западная Двина, Опец, Великие Луки, Ильино, Кресты, Велиж. Витебск. Он возглавлял разведку полка. Всё пришлось испытать во время войны, в том числе и жгучие морозы января 1941. Гнали немцев по дороге с сугробами высотой в 3-4 метра. Благодаря помощи звукометрических приборов, разведке и данных метеосводки, попадания наших артиллеристов стали ещё точнее. Командирам с неполным средним образованием трудно было овладеть сложными математическими расчетами, вычислить в уме прицельные установки, поэтому приходилось их учить. И Иван, прирождённый математик, занимался с командирами батарей. В июле 1942 года двадцатитрёхлетнего капитана назначили старшим помощником оперативного отдела штаба артиллерии 4-й Ударной армии. 270 полк вошел в состав 8-й артиллерийской дивизии контрбатарейного назначения. Быть штабистом ему не нравилось и через три месяца он попросился на передовую. Участвовал в неудачной в конце Ржевско-Сычевской наступательной операции, которая тем не менее приковала силы врага, и ни одна дивизия не отправилась под Сталинград.

В составе 3-й Ударной армии полк осенью 1942 года принимал участие в боях за Великие Луки, в жесточайших боях за станцию Новосокольники. В начале операции 24 ноября наши артиллеристы точным и мощным огнем парализовали батареи врага. Не зря немцы с самолетов разбрасывали листовки, предупреждающие, что артиллеристов живыми в плен не брать.

На высоте около Новосокольников сто человек сначала отбили атаку двух рот немцев, потом ещё одну, когда на них надвигались 6 танков и сотни две фашистов. Враги по опыту знали, что русские живыми не сдаются, и стоит сунуться на высоту, они вызовут огонь на себя. Так и произошло, капитан Зеков вызвал огонь третьей батареи на себя. Только немцы не могли предположить, что под конец на сопке оставалось всего 50 бойцов, усталых, плохо окопавшихся в мерзлой земле, измученных холодом и бессонницей. В результате упорных боёв в январе 1943 года немецкий гарнизон в Великих Луках сдался. Полк принимал участие в наступательных операциях Ржевско-Вяземской, Духовщинской, Городокской, в результате которых были освобождены сотня городов и сёл.

В июне 1943 года за крупные боевые заслуги в боях под Холмом и Великими Луками 270-й полк преобразовали в гвардейский. На базе 164 -го полка была оформлена 28-я гвардейская пушечная бригада контрбатарейной борьбы. Помощник начальника штаба, капитан Зеков организовал школу самосохранения, так как погибали в основном молодые необстрелянные артиллеристы. В октябре 1943 года Ивану Зекову присвоили звание майор. Зимой этого же года он переболел куриной слепотой и цингой. Батареи Зекова выбивали врага из Белоруссии.

Весной 1944 года Калининский фронт переименовали в 1-й Прибалтийский. Зеков участвовал в Витебской наступательной операции и стал командиром к тому времени 4 дивизиона. Его батареи уничтожали танки прямой наводкой, не давали врагу сделать более двух выстрелов, подавляли огонь немецких батарей. В составе штаба 1188 стрелкового полка Иван попал в окружение под хутором Александровас. Хозяин хутора ночью сообщил немцам о гостях. Силы оказались неравные. Больше всего боялся наш капитан плена, он приравнивал его к измене Родине. Ничего не оставалось Ивану, и он опять вызвал огонь на себя. Снаряды рвались совсем близко. Вот тогда впервые он испытал силу своих снарядов. Недаром немцы их называли черной смертью. В 1944 году артбригаду наградили орденом Красного Знамени и присвоили ей почетное звание — Витебская, а часть стала именоваться «28-я гвардейская, Краснознамённая, Витебская артиллерийская бригада». Иван Зеков, командовавший 2 дивизионом, получил боевой орден Красного Знамени. Потом он освобождал Прибалтику, город Ригу. В прибалтийском небе пришлось ему однажды стать корректировщиком на аэростате. Наши называли его «колбасой», а немцы — «рус-колбас». В мирной жизни Ивану выше пятого этажа не доводилось подниматься, а тут высота 700-800 метров. Данные на батареи сообщить успел, но его обстреляли из пулемета с немецкого самолета — «рамы». К счастью, немцы не попали ни тогда, когда он находился на аэростате, ни тогда, когда покинул его с парашютом. Наши гаубицы находили и громили батареи армии «Север». За 9 месяцев в боях за Прибалтику наш командир оказался дважды раненым и один раз контуженным. После ранения в правую руку выше локтя ему дали отпуск домой в Сибирь. Путь стал долгим и тяжёлым. Дома ждала его печальная весть — погиб младший брат Виктор, командовавший пулемётным взводом, в бою под деревней Шиловец Калининской области . Старенький отец трудился политработником в МТС, всю мужскую работу выполняли женщины и дети. Стыдно стало бойцу бездельничать и он сократил своё пребывание дома.

В клайпедском направлении повернула дальше дорога войны нашего артиллериста. Там он впервые увидел море. Там же на побережье его контузило снарядом с немецкого корабля, и он на какое-то время лишился слуха, а ещё мучили головные боли и бессонница. Через четверо суток, отказавшись продолжать лечение, опять встал в строй. В последствии головная боль прошла, но тонкие звуки его слух больше не воспринимал до конца жизни. Завидовали артиллеристы тем, кто пробивался к Берлину, но и здесь они выполняли важную задачу. В Литве наши войска удерживали от прорыва к Берлину шестисот тысячную Курляндскую группировку — последнюю надежду Гитлера. Нехватка в снарядах уже не ощущалась, но помня, что делают их на заводах дети, старики и женщины, каждый старались отправить в цель.

9 мая 1945 года стал самым радостным из военных дней для майора Зекова — в этот день капитулировала Курляндская группировка. «Уговорить» её помогли наши бомбардировщики и артиллерия.

Тогда, в сорок пятом, Иван гордился тем, что именно артиллерийские залпы салютовали нашей Победе, дорога к которой стала трудной. Память выхватывала эпизоды военных лет. Была горечь от того, что столько друзей потерял он на этой дороге. Одни погибли на его глазах, другие — при выполнении боевого задания, и не было возможности захоронить. Вспомнил заколотых детей и повешенных женщин, с какой тяжестью на сердце отступали и взгляды населения, остающегося в оккупации, как насмерть стояли под Москвой. Потери и увиденное того, что натворили фашисты на нашей земле, ожесточали сердце и помогали ещё сильнее бить врага. «Но сдавшихся не убивал», — написал Иван Петрович позже, уже в мирное время. Гордился Иван Зеков своими однополчанами, которые прошли по Красной площади на параде Победы 24 июня 1945 года. Прошли тогда по брусчатке «Катюши» и артиллерия всех калибров. Участвовал он в военных действиях ещё семь месяцев. Двадцатишестилетнего майора считали асом контрбатарейной борьбы, не только владеющим всем арсеналом её теории и практических приёмов, но и творчески улучшавшим их, даже создавшим новые. Фронтовая сноровка, интуиция и физическая закалка помогли ему остаться в живых. Всю войну Иван прошёл в одной части. Война для него закончилась только в 1946 году и до конца жизни напоминала о себе. Осколок в правой руке так глубоко вошёл в кость, что его не стали трогать. Он на рентгеновских снимках торчал в виде треугольника.

За героизм, мужество и отвагу в боях, за отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, в результате которых противнику нанесли значительный урон, Иван Петрович награждён орденом Красного Знамени и очень гордился этой наградой, говорил, что она есть у деда, у дяди, и у него. За ратные подвиги ему вручили Орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, медаль «За победу над Германией».

Послевоенное время

Война для майора Ивана Зекова закончилась в 1946 году. Отправился он в свою родную Сибирь и в 27 лет стал студентом историко-филологического факультета педагогического института. Работал сначала учителем, а потом директором школы в Кемеровской области. В начале 50-х годов Зеков пришёл в журналистику. Стал ответственным секретарём многотиражной газеты «За цинк» в городе Белово, затем заместителем редактора городской газеты «Знамя коммунизма». Там же встретил свою будущую жену Раису Ивановну. Она трудилась на радиозаводе. Последним местом работы в сибирской журналистике стала междуреченская газета «Знамя шахтёра». Иван Петрович никогда не стремился быть редактором, всегда работал замом. Даже шутил по этому поводу: «Я вечный зам». В Сибири он вступил в Союз журналистов СССР. Сибирской журналистике бывший фронтовик посвятил семнадцать лет своей жизни. В связи с ухудшением состояния здоровья Раисе Ивановне, труженице тыла, в 1967 году посоветовали сменить климат. Ивану Петровичу на выбор предложили работу в Выселках и в Киргизии в городе Ош. Бывший фронтовик уже размечтался о рыбалке на озере Иссык-Куль. На семейном совете решили ехать на Кубань.

В Выселках

Что тогда из себя представляли Выселки? Район только вновь образовался. Наконец-то его перестали разрывать и относить к соседним районам. После города, конечно, Зековым здесь было дико. Редакция находилась в маленьком здании по и они получили квартиру неподалеку. Районную газету любили, ждали, читали.

Иван Петрович на новом месте снова стал заместителем редактора Анатолия Ивановича Карнаухова, также прошедшего всю войну. Он безболезненно влился в коллектив. Его коллеги сибиряки звонили, жалели, звали назад, но Иван Петрович уже с головой окунулся в проблемы района

Под рубрикой «50 героических лет» вышли статьи о хуторе Бейсужёк, о посёлках Бейсуг и Газырь, станице Ново-Гражданской, Александро-Невской и её знаменитом жителе Иване Кочубее.

В редакции имелся тяжелый мотоцикл «Урал» и Уазик, который в народе называли «Бобик». Вот на этом транспорте корреспонденты отправлялись на редакционные задания.

Этот год запомнился заместителю редактора поездкой нашей делегации в Вединский район Армении. Там перед председателями колхозов во всей красе предстал пятикилометровый Арарат. С нашими земляками поделились опытом выращивания винограда.

В стихотворении «Товарищ селькор» Иван Петрович однажды назвал своих братьев по перу смелыми, правдивыми и честными, владеющими острым словом. Они славят человека труда, высвечивают нутро вора и лодыря, служат родине, как матери. Это и было его жизненным кредо. Каждое слово, выходящее из-под пера журналиста было правдивым и искренним.

В 1977 году Иван Петрович вышел на пенсию. За десять лет работы в газете «Власть Советов» из-под его пера вышли очерки, фельетоны, рецензии, корреспонденции, интервью.